LA RESISTENZA A FILATTIERA

LA RESISTENZA A FILATTIERA

Alcuni protagonisti della Lotta di Liberazione

Alcuni protagonisti della Lotta di Liberazione

I venti mesi di occupazione nazi-fascista colpirono anche Filattiera, con frequenti rastrellamenti, scorrerie e bombardamenti. La storia di Glicerio Pagani e il servizio medico partigiano

I venti mesi di occupazione nazi-fascista colpirono anche Filattiera, con frequenti rastrellamenti, scorrerie e bombardamenti. La storia di Glicerio Pagani e il servizio medico partigiano

A Filattiera la fine della guerra e la Liberazione è arrivata il 25 aprile 1945: si concludevano così i venti lunghi e terribili mesi dell’occupazione nazifascista. Mesi nei quali l’intero territorio comunale registrò rastrellamenti e continue scorrerie del nemico che privarono la popolazione locale dei già scarsi mezzi di sostentamento. Inoltre il fondovalle subì numerose incursioni aeree degli Alleati che avevano quale obiettivi la linea ferroviaria e l’area del cantiere di Scorcetoli occupata dai tedeschi. Finalmente nella tarda mattinata del 25 aprile il suono delle campane a distesa in tutto il territorio di Filattiera salutava l’arrivo del primo reparto di militari americani, in gran parte soldati di colore, «che tra gli evviva della popolazione recante fiori avanzata lungo il corso della Magra. Indescrivibile fu la gioia di tutti ma specialmente degli sfollati che poterono così tornare alle loro case».

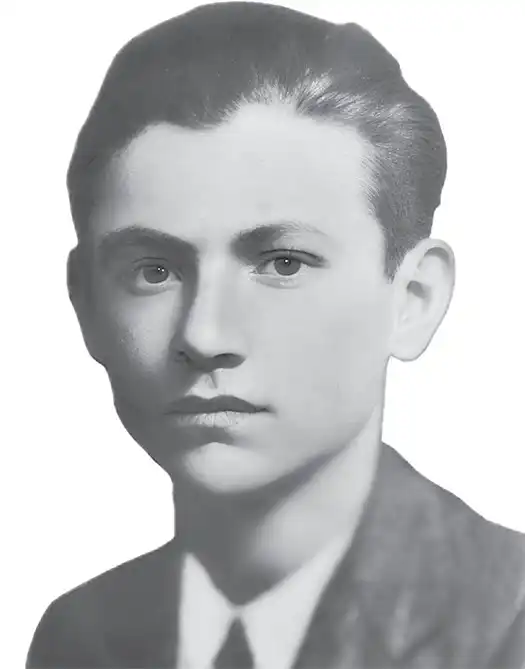

Glicerio Pagani (1926 – 1944)

In Piazza Castello una targa ricorda il partigiano Glicerio Pagani, caduto il 6 dicembre 1944 nei pressi di Beverino, nella bassa valle del Vara, lungo la Statale Aurelia che dalla Spezia per Riccò del Golfo e Padivarma arriva nel fondovalle del Vara e prosegue per Genova.

Nato a Filattiera il 3 giugno 1926, si era unito ai partigiani del “Picelli” appena diciottenne. Dopo la fucilazione del comandante, Dante Castellucci “Facio” il 22 luglio 1944, la formazione si era riorganizzata in una nuova Brigata la “Matteotti-Picelli”, al cui comando era stato chiamato Nello Quartieri “Italiano”, lunigianese di Mocrone.

Glicerio Pagani sul finire del 1943 aveva lavorato alla Spezia nella fonderia “Motosi”: un lavoro utile a sostenere una famiglia che comprendeva anche cinque fratelli più piccoli. Ma pochi mesi dopo lo aveva lasciato per aderire alla Resistenza.

Tra gli uomini scelti per quell’azione lungo l’Aurelia c’era anche lui. Purtroppo nello scontro a fuoco che si era innescato il nemico aveva avuto la meglio e i partigiani dovettero sganciarsi: Glicerio Pagani, dimostrando ancora una volta il suo valore, restò sul posto a coprire i compagni con la sua arma automatica. Fu ucciso con una raffica di mitra, mentre altri due partigiani, Lauro Liccia e Guido Rossi, rimasero feriti. Per il coraggio dimostrato, al giovane di Filattiera è stata assegnata la Medaglia d’Argento al Valor Militare alla memoria.

La famiglia fu informata della morte da un compagno che era con lui quel giorno, Aniello Fiondo, che aveva intrapreso quel triste viaggio fino a Filattiera per consegnare ai genitori un biglietto nel quale il figlio partigiano li informava che li avrebbe raggiunti in occasione del Natale per trascorrere qualche ora con loro. Fiondo avrebbe poi subito lo stesso destino: venne infatti ucciso nei pressi di Dozzano di Pontremoli il 15 aprile 1945 in uno scontro a fuoco con un reparto tedesco.

Il servizio medico partigiano. Il dott. Umberto Capiferri

L’organizzazione di una rete di servizi sanitari per i partigiani fu uno dei problemi più complessi: si doveva agire in clandestinità e si poteva contare su una limitata disponibilità di medici, sia per il numero di quanti erano disposti a rischiare la vita per la Resistenza, sia per il tempo che potevano dedicarvi.

Per buona parte del 1944 quello dell’assistenza medica rimase un aspetto risolto soprattutto grazie alla buona volontà dei singoli. Solo nella seconda parte dell’anno, con un maggior controllo del territorio, nelle zone operative prese vita una rete che poteva contare anche su alcuni presìdi con organici di medici e infermieri. Tra gli ospedali per i partigiani attivi all’inizio del 1945 vanno ricordati quelli di Albareto in val di Taro, di Villagrossa in val di Vara (non lontano da Calice al Cornoviglio), di Chiesa di Rossano e anche quelli di Oradoro (non lontano da

Torpiana di Sesta Godano) e del Cerro di Montereggio.

Tra i medici al fianco dei partigiani ha avuto un ruolo fondamentale il dott. Umberto Capiferri di Filattiera (nome di battaglia “Kok”), classe 1914, che compare nell’elenco del Servizio Sanitario del Comando della Divisione Liguria, operante tra lo Zerasco, la Lunigiana centrale e la Val di Vara.

Un suo primo intervento chirurgico è testimoniato nel maggio 1944 nella zona del passo dei Casoni dove, all’aperto e riparato da una grande quercia secolare, operò il partigiano Cirillo Palladini salvandogli la vita. E il 4 agosto, sotto le granate tedesche, fu al fianco del primario di Pontremoli, Carlo Uggeri, per mettere in salvo i partigiani ricoverati nell’ospedale di Chiesa di Rossano pochi attimi prima che venisse distrutto dai colpi di mortaio.

Nei mesi successivi e fino a tutto il febbraio 1945 prestò la propria opera nell’ospedaletto da campo di Oradoro; poi una grave malattia lo costrinse a passare la linea del fronte per ricoverarsi in un ospedale attrezzato.

Il 19 maggio 1945, a Liberazione avvenuta, il CLN lo nominò sindaco di Filattiera, carica che ricoprì fino al mese di settembre per trasferirsi alla Spezia e dove svolse la professione medica per il resto della vita.

A Filattiera la fine della guerra e la Liberazione è arrivata il 25 aprile 1945: si concludevano così i venti lunghi e terribili mesi dell’occupazione nazifascista. Mesi nei quali l’intero territorio comunale registrò rastrellamenti e continue scorrerie del nemico che privarono la popolazione locale dei già scarsi mezzi di sostentamento. Inoltre il fondovalle subì numerose incursioni aeree degli Alleati che avevano quale obiettivi la linea ferroviaria e l’area del cantiere di Scorcetoli occupata dai tedeschi. Finalmente nella tarda mattinata del 25 aprile il suono delle campane a distesa in tutto il territorio di Filattiera salutava l’arrivo del primo reparto di militari americani, in gran parte soldati di colore, «che tra gli evviva della popolazione recante fiori avanzata lungo il corso della Magra. Indescrivibile fu la gioia di tutti ma specialmente degli sfollati che poterono così tornare alle loro case».

Glicerio Pagani (1926 – 1944)

In Piazza Castello una targa ricorda il partigiano Glicerio Pagani, caduto il 6 dicembre 1944 nei pressi di Beverino, nella bassa valle del Vara, lungo la Statale Aurelia che dalla Spezia per Riccò del Golfo e Padivarma arriva nel fondovalle del Vara e prosegue per Genova.

Nato a Filattiera il 3 giugno 1926, si era unito ai partigiani del “Picelli” appena diciottenne. Dopo la fucilazione del comandante, Dante Castellucci “Facio” il 22 luglio 1944, la formazione si era riorganizzata in una nuova Brigata la “Matteotti-Picelli”, al cui comando era stato chiamato Nello Quartieri “Italiano”, lunigianese di Mocrone.

Glicerio Pagani sul finire del 1943 aveva lavorato alla Spezia nella fonderia “Motosi”: un lavoro utile a sostenere una famiglia che comprendeva anche cinque fratelli più piccoli. Ma pochi mesi dopo lo aveva lasciato per aderire alla Resistenza.

Tra gli uomini scelti per quell’azione lungo l’Aurelia c’era anche lui. Purtroppo nello scontro a fuoco che si era innescato il nemico aveva avuto la meglio e i partigiani dovettero sganciarsi: Glicerio Pagani, dimostrando ancora una volta il suo valore, restò sul posto a coprire i compagni con la sua arma automatica. Fu ucciso con una raffica di mitra, mentre altri due partigiani, Lauro Liccia e Guido Rossi, rimasero feriti. Per il coraggio dimostrato, al giovane di Filattiera è stata assegnata la Medaglia d’Argento al Valor Militare alla memoria.

La famiglia fu informata della morte da un compagno che era con lui quel giorno, Aniello Fiondo, che aveva intrapreso quel triste viaggio fino a Filattiera per consegnare ai genitori un biglietto nel quale il figlio partigiano li informava che li avrebbe raggiunti in occasione del Natale per trascorrere qualche ora con loro. Fiondo avrebbe poi subito lo stesso destino: venne infatti ucciso nei pressi di Dozzano di Pontremoli il 15 aprile 1945 in uno scontro a fuoco con un reparto tedesco.

Il servizio medico partigiano. Il dott. Umberto Capiferri

L’organizzazione di una rete di servizi sanitari per i partigiani fu uno dei problemi più complessi: si doveva agire in clandestinità e si poteva contare su una limitata disponibilità di medici, sia per il numero di quanti erano disposti a rischiare la vita per la Resistenza, sia per il tempo che potevano dedicarvi.

Per buona parte del 1944 quello dell’assistenza medica rimase un aspetto risolto soprattutto grazie alla buona volontà dei singoli. Solo nella seconda parte dell’anno, con un maggior controllo del territorio, nelle zone operative prese vita una rete che poteva contare anche su alcuni presìdi con organici di medici e infermieri. Tra gli ospedali per i partigiani attivi all’inizio del 1945 vanno ricordati quelli di Albareto in val di Taro, di Villagrossa in val di Vara (non lontano da Calice al Cornoviglio), di Chiesa di Rossano e anche quelli di Oradoro (non lontano da

Torpiana di Sesta Godano) e del Cerro di Montereggio.

Tra i medici al fianco dei partigiani ha avuto un ruolo fondamentale il dott. Umberto Capiferri di Filattiera (nome di battaglia “Kok”), classe 1914, che compare nell’elenco del Servizio Sanitario del Comando della Divisione Liguria, operante tra lo Zerasco, la Lunigiana centrale e la Val di Vara.

Un suo primo intervento chirurgico è testimoniato nel maggio 1944 nella zona del passo dei Casoni dove, all’aperto e riparato da una grande quercia secolare, operò il partigiano Cirillo Palladini salvandogli la vita. E il 4 agosto, sotto le granate tedesche, fu al fianco del primario di Pontremoli, Carlo Uggeri, per mettere in salvo i partigiani ricoverati nell’ospedale di Chiesa di Rossano pochi attimi prima che venisse distrutto dai colpi di mortaio.

Nei mesi successivi e fino a tutto il febbraio 1945 prestò la propria opera nell’ospedaletto da campo di Oradoro; poi una grave malattia lo costrinse a passare la linea del fronte per ricoverarsi in un ospedale attrezzato.

Il 19 maggio 1945, a Liberazione avvenuta, il CLN lo nominò sindaco di Filattiera, carica che ricoprì fino al mese di settembre per trasferirsi alla Spezia e dove svolse la professione medica per il resto della vita.